- Su quali rocce viviamo?

- Come cresciamo sulla superficie e dentro le rocce?

- Danneggiamo le rocce…

- …o le proteggiamo?

Su quali rocce viviamo

La crescita dei licheni è influenzata dal tipo di substrato lapideo, sia questo naturale o artificiale. Molte specie prediligono un particolare tipo di roccia: silicea (arenaria, tufo, granito) o calcarea (marmo, travertino, calcareniti).

-

Leggi di più...

Alcune rocce come le arenarie calcaree possono ospitare licheni sia silicicoli che calcicoli. L’eutrofizzazione delle superfici lapidee, cioè l’apporto di sostanze azotate provenienti da fertilizzanti e/o guano di uccelli, favorisce lo sviluppo di alcune specie, dette nitrofile, su tutti i tipi di substrato. Il pH, la disponibilità idrica e il grado di eutrofizzazione dei materiali lapidei sono importanti fattori ecologici per l’instaurarsi di comunità licheniche.

Come cresciamo sulla superficie e dentro le rocce

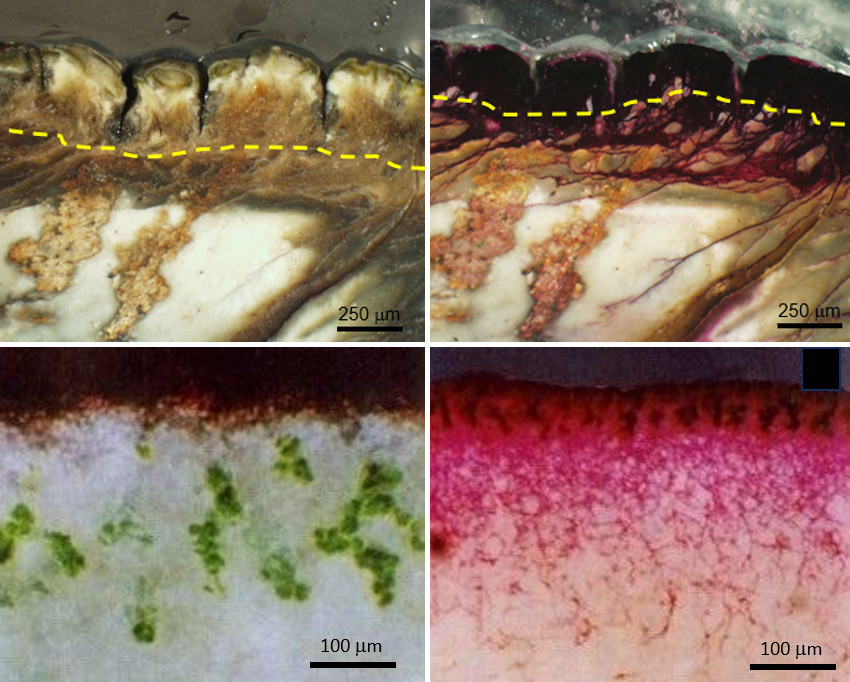

I licheni che crescono sulla pietra possono avere sviluppo epilitico ed endolitico.

-

Leggi di più...

I licheni epilitici sono immediatamente evidenti: i loro talli crescono sulla superficie della pietra e in diversi casi sono caratterizzati da colori vivaci come giallo, arancio e verde. Le strutture del fungo (ife) si accrescono però anche all’interno delle porosità del substrato, offrendo al tallo un numero elevato di punti di ancoraggio. I licheni crostosi endolitici, spesso poco considerati ma di grande interesse scientifico, sono, invece, meno appariscenti perché completamente immersi nella roccia, in cui penetrano sia le ife del micobionte che le cellule del fotobionte. Come altri organismi a crescita endolitica (cianobatteri, alghe, funghi), colonizzano i primi strati delle rocce calcaree dissolvendo progressivamente i cristalli di calcite e scavando gallerie sottilissime fino ad una profondità di alcuni millimetri.

Danneggiamo le rocce…

I licheni sono tra i primi organismi pionieri che colonizzano le rocce e ne accelerano il deterioramento mediante processi sia fisici che chimici, come la diffusione delle ife all’interno della pietra (che possono penetrare fino ad oltre 15 mm), l’espansione e la contrazione del tallo durante i periodi umidi e secchi, la secrezione di acidi organici che promuovono la dissoluzione del substrato minerale.

-

Leggi di più...

Gli acidi lichenici sono in grado di “chelare”, e cioè afferrare come le chele di un granchio, i metalli contenuti nella roccia. In questo modo si alterano i minerali e inizia il processo di formazione del suolo (pedogenesi). I corpi fruttiferi dei licheni crostosi endolitici sono in particolare localizzati all’interno di piccole cavità della pietra prodotte dal lichene stesso. Quando muoiono e cadono, formano sulla superficie un caratteristico fenomeno definito “biopitting”. Le piccole cavità sono un substrato ideale per successive aggressioni chimiche e/o biologiche.

… o le proteggiamo?

In alcune particolari combinazioni di specie licheniche, tipo di roccia e condizioni climatiche, i licheni non arrecano danni significativi al substrato, e talvolta la loro azione risulta addirittura protettiva. In certi casi, infatti, possono contribuire a rallentare il degrado della pietra, schermandola dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento.

-

Leggi di più...

I licheni possono svolgere una funzione protettiva nei confronti del substrato colonizzato formando una sorta di barriera all'abrasione del vento e all’ingresso di acqua, sostanze inquinanti, aerosol salino, e non solo. Possono inoltre consolidare e rinforzare la pietra in superficie con la produzione di depositi biominerali e ridurre le fluttuazioni di temperatura e umidità all’interno. Gli effetti bioprotettivi dipendono in gran parte dalle caratteristiche fisiche e chimiche della roccia colonizzata. Comunque, biodeterioramento e bioprotezione non sono mutualmente esclusivi ed è il loro equilibrio dinamico a determinare nelle diverse situazioni l’effetto della presenza lichenica sulla conservazione dei materiali lapidei.