Riflessioni su alcuni appunti e scritti dell’Archivio Storico Comunale

L’organizzazione della mostra “Michelangelo Maiorfi (1862-1893): progettare il futuro riscoprendo l’antico”, inaugurata al Museo Civico Archeologico di Fiesole la sera del 17 maggio 2025, si è costituita come un’importante occasione per un vero e proprio “tuffo” nella documentazione dell’Archivio Storico Comunale, relativa a questo importante e poliedrico protagonista del panorama culturale fiesolano del XIX secolo. Come abbiamo già avuto modo di osservare in un precedente approfondimento , ai lavori per la realizzazione della nuova città di Fiesole segue, di pari passo, la riscoperta delle antiche fasi di vita dell’abitato, caratterizzato da una storia plurimillenaria. Nonostante il suo ruolo all’interno dell’Amministrazione comunale non preveda l’approfondimento della conoscenza della topografia urbana sotto il profilo archeologico, e nonostante non sia qualificato (né si presenti mai in vero) come uno studioso stricto sensu, Maiorfi dimostra tuttavia nei suoi documenti una notevole sensibilità per le Antichità fiesolane, a cui si approccia sempre, fra l’altro, con grande umiltà e con la lungimiranza di chi sembra aver compreso come, in futuro, i resti del passato lontano e glorioso della città avrebbero avuto il necessario potenziale per «accrescere lustro all’abitato».

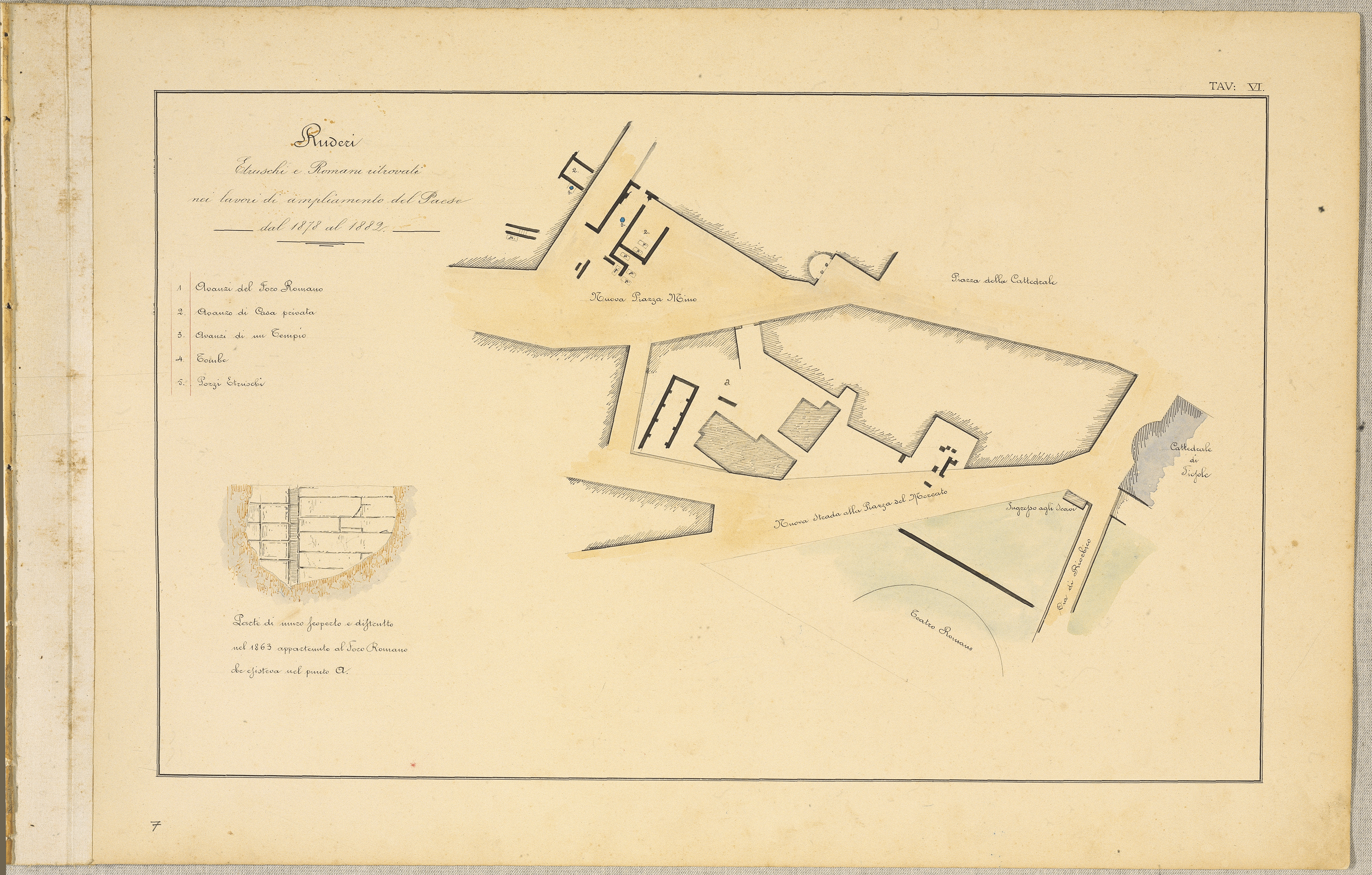

Ben conscio che la città moderna di Fiesole insiste su un’eccezionale stratificazione di monumenti etruschi, romani e medievali, Maiorfi si premura di esplorare attentamente, di volta in volta, tutti i terreni del centro storico sui quali egli stesso ha preventivato la costruzione di nuovi edifici, al fine di «conoscere certi avanzi murali e raccogliere vari oggetti», destinati ad arricchire le collezioni del nuovo Museo Civico. Lasciando da parte, in questa occasione, la questione – oggi ampiamente documentata – del podere detto “Buca delle Fate”, e quindi dello scavo del Teatro romano (intrapreso, fra l’altro, proprio su proposta dallo stesso Maiorfi), può essere interessante soffermarsi su due differenti contesti “minori” che si riscontrano nella documentazione d’archivio: il riferimento va qui agli scavi nell’area della vecchia Piazza Umberto I (oggi Piazza Garibaldi) e a quelli sotto l’antica Badia Fiesolana. La scelta di focalizzarci su questi due siti è essenzialmente motivata dal fatto che, a differenza dell’Area Archeologica, questi due contesti di scavo non sono più osservabili ai nostri giorni nella loro fisionomia originaria, ma risultano noti solo attraverso la documentazione dell’epoca (nella quale giocano un ruolo non secondario gli appunti e gli schizzi realizzati da Maiorfi).

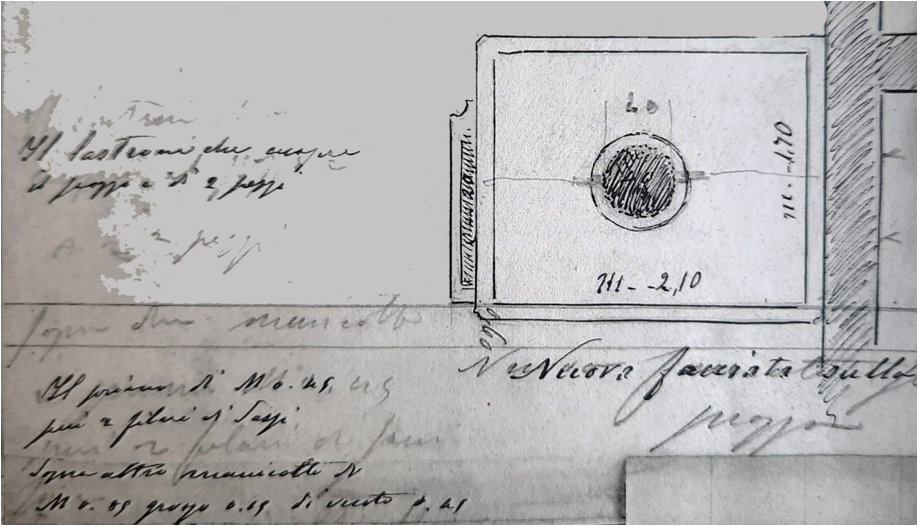

Lo scavo della vecchia Piazza Umberto I (Fig. 1) – destinata a diventare dapprima Piazza Mino da Fiesole, e in seguito Piazza Garibaldi – risale al 1878, quando tutta l’area viene lottizzata per essere in parte designata per ospitare la nuova fabbrica di Cesare Marchini, legata alla locale industria della paglia. Gli sterri prodotti in quella porzione di centro storico, alle spalle del Palazzo Pretorio, restituiscono un quadro archeologico di estremo interesse, ancorché di non facile interpretazione. Maiorfi segnala infatti la scoperta, nel 1879, di alcune opere murarie realizzate in pietre lavorate e calce, che egli interpreta come i resti di abitazioni di epoca romana (anche in forza del recupero, nella stessa area, di una serie di oggetti di uso domestico non meglio specificati). Una attenzione particolare viene riservata alla scoperta di due pozzi di acqua potabile, scavati nel banco di macigno e da lui ipoteticamente attribuiti a epoca etrusca; in uno dei due casi, fra l’altro, l’ingegnere rinviene, ancora collocato nella sua originaria posizione, un “manicotto” cilindrico di pietra – ossia un puteale – scavato in un solo blocco e posto a protezione dell’imboccatura del pozzo stesso (Fig. 2). Tutta l’area appare interessata da un interro di circa 1 metro, con cospicue tracce di «frammenti di legname bruciato e dei sassi (...) arroventiti», che lasciano pensare a una fine violenta della vita di questo edificio.

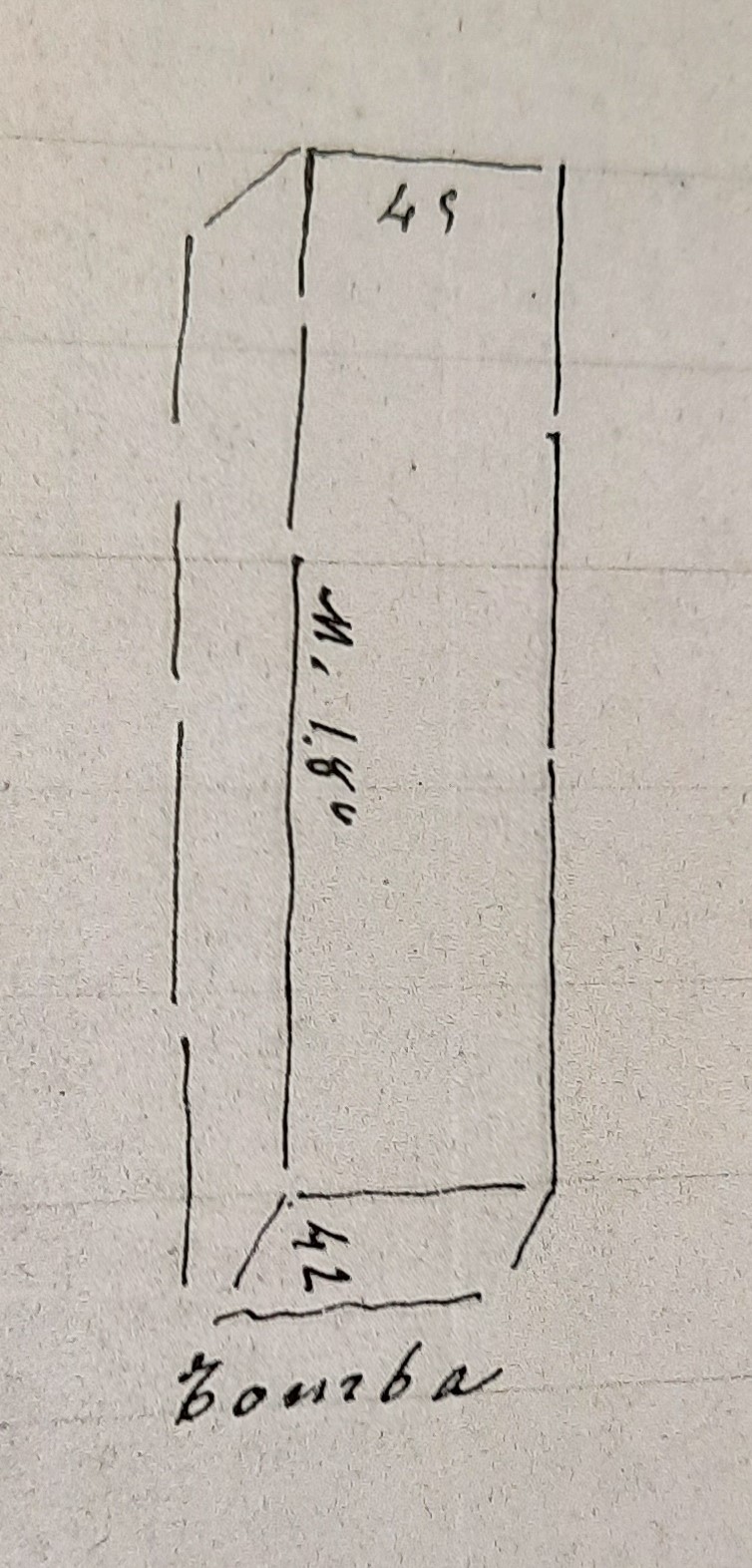

Nella stessa area di scavo, alla profondità di 3.50 metri dal piano di campagna, vengono inoltre scoperte alcune sepolture di epoca altomedievale. In particolare, il 20 maggio 1879 vengono individuate alla profondità di metri 3.50 dal piano di campagna «alcune cassette di materiale costruite a secco coperte a lastre semplici in direzione da Sud a Nord», ancora contenenti «magnifici scheletri uno di un uomo e l’altro di una donna, il primo di giovane e l’altro di più vecchia e ciò fu desunto dai medesimi dalle condizioni della dentatura». Seppure in parte ancora alquanto ingenua nelle sue considerazioni, l’analisi antropologica effettuata all’epoca sui resti scheletrici viene riportata fedelmente da Maiorfi, che si premura perfino di disegnare, a margine della relazione, anche una corsiva riproduzione grafica della sepoltura, con l’indicazione delle sue misure (Fig. 3). La situazione “fotografata” da Maiorfi in questa parte della città appare di indubbio interesse, poiché, seppure ormai non più esaminabile dal vivo, resta ancora apprezzabile attraverso i suoi schizzi e appunti, confermando fra l’altro una tendenza nel posizionamento delle sepolture altomedievali in aree urbane diffusa in molte città romane (e testimoniata proprio a Fiesole anche in altre zone della centro storico).

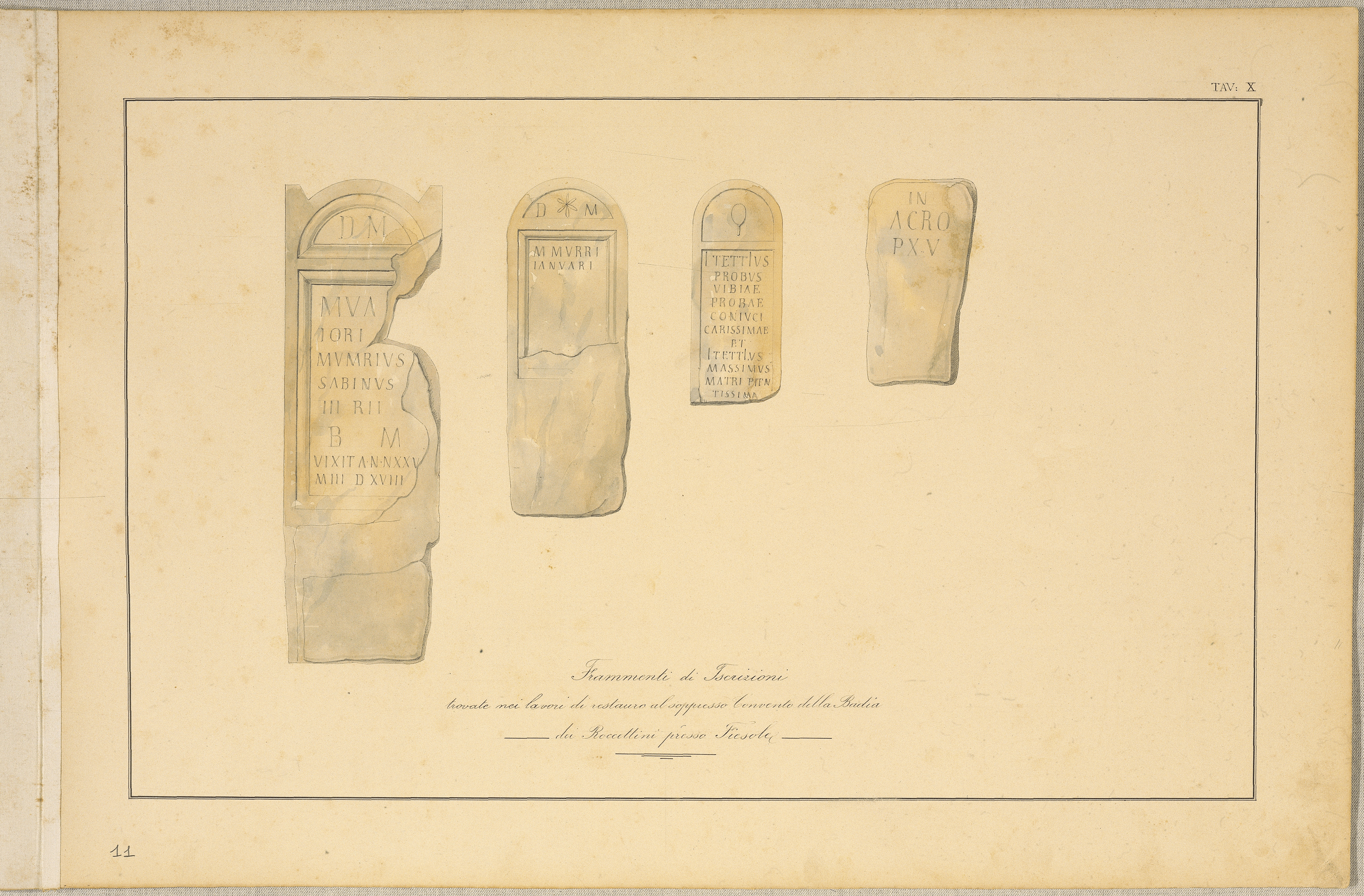

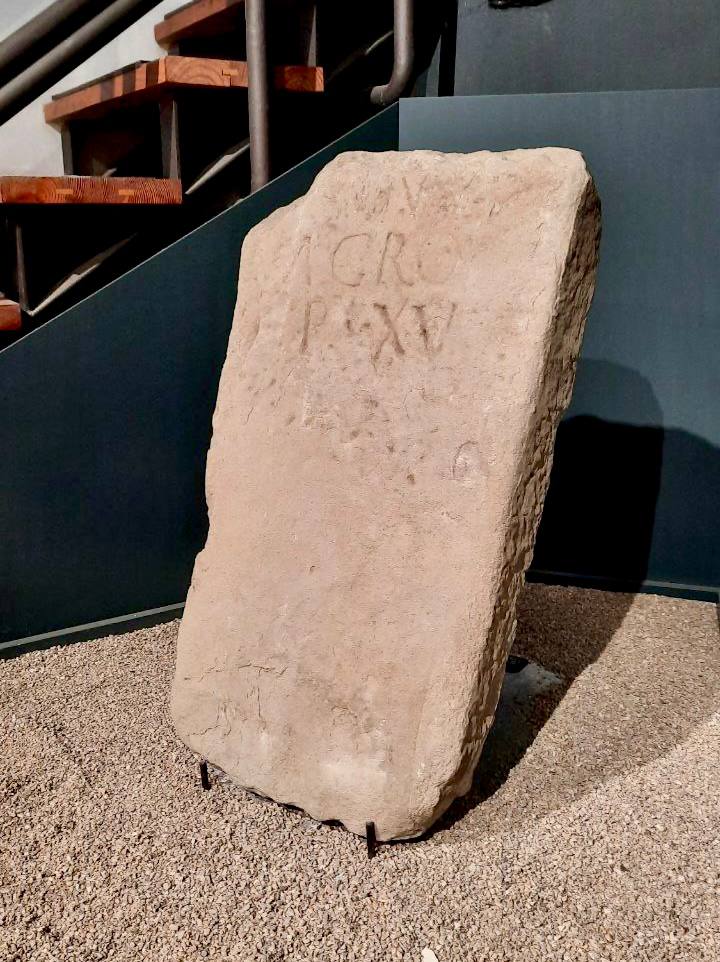

Spostandoci poi dal centro storico verso il territorio extra-murario, si rende interessante anche il riesame di un secondo contesto registrato da Maiorfi, che appare totalmente differente rispetto a quello di Piazza Umberto I, eppure altrettanto degno di nota sotto il profilo dell’archeologia fiesolana. Durante i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’antica Badia Fiesolana, verso il 1880, i Padri Scolopi riportano infatti alla luce una serie di epigrafi funerarie di epoca imperiale (Fig. 4). Le antiche lapidi – in numero di quattro e tutte scolpite in pietra arenaria – vengono segnalate a Michelangelo Maiorfi, il quale non manca di “riportarle scrupolosamente”, insieme con le relative misure e iscrizioni. In tre casi si tratta di epigrafi di età imperiale, riferite a personaggi apparentemente non legati fra loro sotto il profilo prosopografico: la prima (Inv. 34), al di sotto della tipica formula di dedica agli Dei dell’Oltretomba – D(is) M(anibus) – commemora infatti Marco Valerio Fortunato, morto all’età di venticinque anni e ricordato dal padre Marco Valerio Sabino per mezzo di questo segnacolo in pietra; la seconda (Inv. 29), corredata da una rosa a sei petali nella parte superiore e da un testo assai più scarno, tramanda invece il solo nome di un certo Marco Murro Ianuario (della cui vita terrena, quindi, non ci è dato di conoscere ulteriori dettagli); la terza (Inv. 31), infine, caratterizzata in senso femminile dalla raffigurazione di uno specchio, è dedicata alla memoria di Vibia Proba dal marito Lucio Tettio Probo e dal figlio Lucio Tettio Massimo. A queste iscrizioni si aggiunge poi una quarta stele (Inv. 39) di natura confinaria (Fig. 5), riportante l’estensione di un terreno di sepoltura per una profondità di pedes XV (15 piedi, e cioè poco meno di 4,50 metri). Quest’ultima avrebbe forse dovuto fare coppia in origine con un’altra stele confinaria, recante le misure necessarie a definire la superficie complessiva del terreno di un sepolcro.

La decontestualizzazione delle stele funerarie fiesolane di epoca romana rappresenta un problema non solo per gli esemplari rinvenuti sotto la Badia Fiesolana all’epoca di Maiorfi, ma anche per altre stele dello stesso periodo, che, con ogni probabilità, furono tutte oggetto di reimpiego dopo il tramonto della civiltà romana. Tuttavia, anche se la loro giacitura fuori contesto non consente al momento di localizzare le originarie necropoli di provenienza, possiamo almeno utilizzare questi monumenti per provare a ricostruire alcuni degli antichi gruppi familiari fiesolani, grazie alla ricorrenza delle rispettive formule onomastiche.

I due casi discussi (seppure in modo corsivo) in questa sede mostrano senza ombra di dubbio come l’attenta opera di registrazione delle Antichità etrusche, romane e longobarde restituite dagli scavi di Fiesole, dovuta alla straordinaria dedizione di Michelangelo Maiorfi, rappresenti ancora oggi uno straordinario patrimonio storico-archivistico, che merita (e necessita) di essere riesaminato e approfondito nella sua interezza, così da poter migliorare sempre più (alla luce delle nuove acquisizioni) il quadro conoscitivo della topografia urbana della città, mettere in discussione le vecchie ipotesi di lettura ed eventualmente tentare di proporne di nuove.

Francesco Tanganelli

Immagini:

Fig. 1: Ruderi Etruschi e Romani ritrovati nei lavori di ampliamento del Paese dal 1878 al 1882 (da Maiorfi 1895, Tav. VI)

Fig. 2: Manicotto cilindrico di un pozzo nella ex Piazza Mino (ACF IV, 436)

Fig. 3: Disegno di una tomba altomedievale nella ex Piazza Mino (ACF IV, 436)

Fig. 4: Frammenti di Iscrizioni trovate nei lavori di restauro al soppresso Convento della Badia dei Roccettini presso Fiesole (da Maiorfi 1895, Tav. X)

Fig. 5: Stele confinaria in pietra arenaria dalla Badia Fiesolana, epoca imperiale. Fiesole, Museo Civico Archeologico, Inv. 39 (foto Francesco Tanganelli).

Bibliografia:

M. Maiorfi, Descrizione dei ruderi monumentali ritrovati negli scavi a Fiesole, Firenze 1895

M. De Marco, Comune di Fiesole. Museo Archeologico. Scavi, Firenze 1981

M. De Marco (a cura di), Fiesole, Museo Civico Archeologico. Un secolo di bellezza, Firenze 2013