Valorizzare il passato per costruire il futuro

Tra Firenze e Fiesole, la costruzione del paesaggio urbano moderno

Michelangelo Maiorfi nacque a Firenze nel 1823. Dopo gli studi presso i Padri Scolopi e l’Accademia di Belle Arti, si formò nello studio dell’architetto Mariano Falcini e partecipò giovanissimo ai lavori di bonifica dell’Agro grossetano. A Firenze progettò tra il 1858 e il 1859 il Palazzo della Borsa di Commercio, in piazza d’Arno (oggi sede della Camera di Commercio), opera significativa nel rinnovamento urbano della città (Fig. 1).

Nel 1862 vinse il concorso per ingegnere comunale di Fiesole, incarico che mantenne fino a tutto il 1893. Durante il suo lungo servizio, promosse opere pubbliche, piani urbanistici e interventi di tutela del patrimonio archeologico. Parallelamente, svolse incarichi per enti religiosi e civili a Firenze, tra cui il restauro del cimitero fuori Porta a Pinti per conto della Misericordia.

Tra il 1865 e il 1866, Maiorfi fu temporaneamente esonerato dall’incarico fiesolano per partecipare, come tecnico del Genio Civile, ai lavori per Firenze Capitale. Operò sotto la direzione dell’ingegner Carlo Falconieri, contribuendo alla sistemazione della Camera dei Deputati in Palazzo Vecchio e del Senato nella sede degli Uffizi. L’elevazione di Firenze a capitale del Regno segnò profondamente il suo assetto urbano, con effetti significativi anche sui territori limitrofi, favorendo trasformazioni infrastrutturali e culturali che interessarono da vicino anche Fiesole.

Maiorfi morì nel 1906 a Settignano, lasciando un’impronta duratura nella forma urbana di Fiesole e nella valorizzazione del suo passato.

Un ingegnere comunale per Fiesole

Alla fine del 1862, Michelangelo Maiorfi fu nominato ingegnere comunale di Fiesole, segnando l’inizio di una stagione di interventi che contribuirono in modo decisivo alla trasformazione materiale e identitaria del territorio. L’istituzione di un incarico tecnico stabile rappresentò un punto di svolta per una realtà ancora fortemente rurale, ma sempre più attratta da modelli urbani strutturati.

Maiorfi giunse a Fiesole con un solido bagaglio di esperienze: oltre alla formazione accademica, aveva già lavorato alla costruzione del Palazzo della Borsa a Firenze e possedeva competenze in ambito architettonico, idraulico e urbanistico. La sua nomina fu sostenuta non solo per i meriti tecnici, ma anche per la volontà dell’amministrazione comunale di dotarsi di una figura stabile e versatile, capace di affrontare una pluralità di sfide: dalla regolamentazione edilizia alla tutela del patrimonio archeologico.

Un posto di rilievo nella sua attività tecnico-scientifica è occupato dal Plantario geometrico catastale, una raccolta di 54 tavole che restituiscono il quadro aggiornato della rete stradale, idrografica e insediativa del territorio fiesolano. Realizzato tra il 1864 e il 1869 sotto la sua direzione, con la collaborazione dell’assistente Zanobi Zanobini, il Plantario gli valse ampi riconoscimenti, tra cui il cavalierato della Croce dell’Ordine d’Italia, conferitogli nel 1870 dal ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio Stefano Castagnola.

Costruire tra l’Antico e il Futuro: il progetto urbano di Maiorfi

Fu nel campo urbanistico che Michelangelo Maiorfi espresse appieno la propria visione. A partire dal 1868 presentò infatti diverse stesure del piano di espansione edilizia, sottolineando la necessità di espropriare, per pubblica utilità, alcuni terreni appartenenti al Capitolo della Cattedrale di San Romolo.

Nell’ottobre del 1875 – ricorrenza di cui nel 2025 si celebra il 150° anniversario – il Piano regolatore per la costruzione di nuove fabbriche e strade in Fiesole ottenne finalmente l’approvazione anche dalla Prefettura. I lotti edificabili furono messi in vendita e acquistati dalla borghesia locale e dall’industriale della paglia Cesare Marchini. Tra il 1876 e il 1884 furono tracciate piazza Mino (oggi Garibaldi) e le vie previste dal piano; negli anni Ottanta iniziarono le prime edificazioni private sui terreni ceduti. La forma urbis di Fiesole andava così assumendo i caratteri che ancora oggi la definiscono.

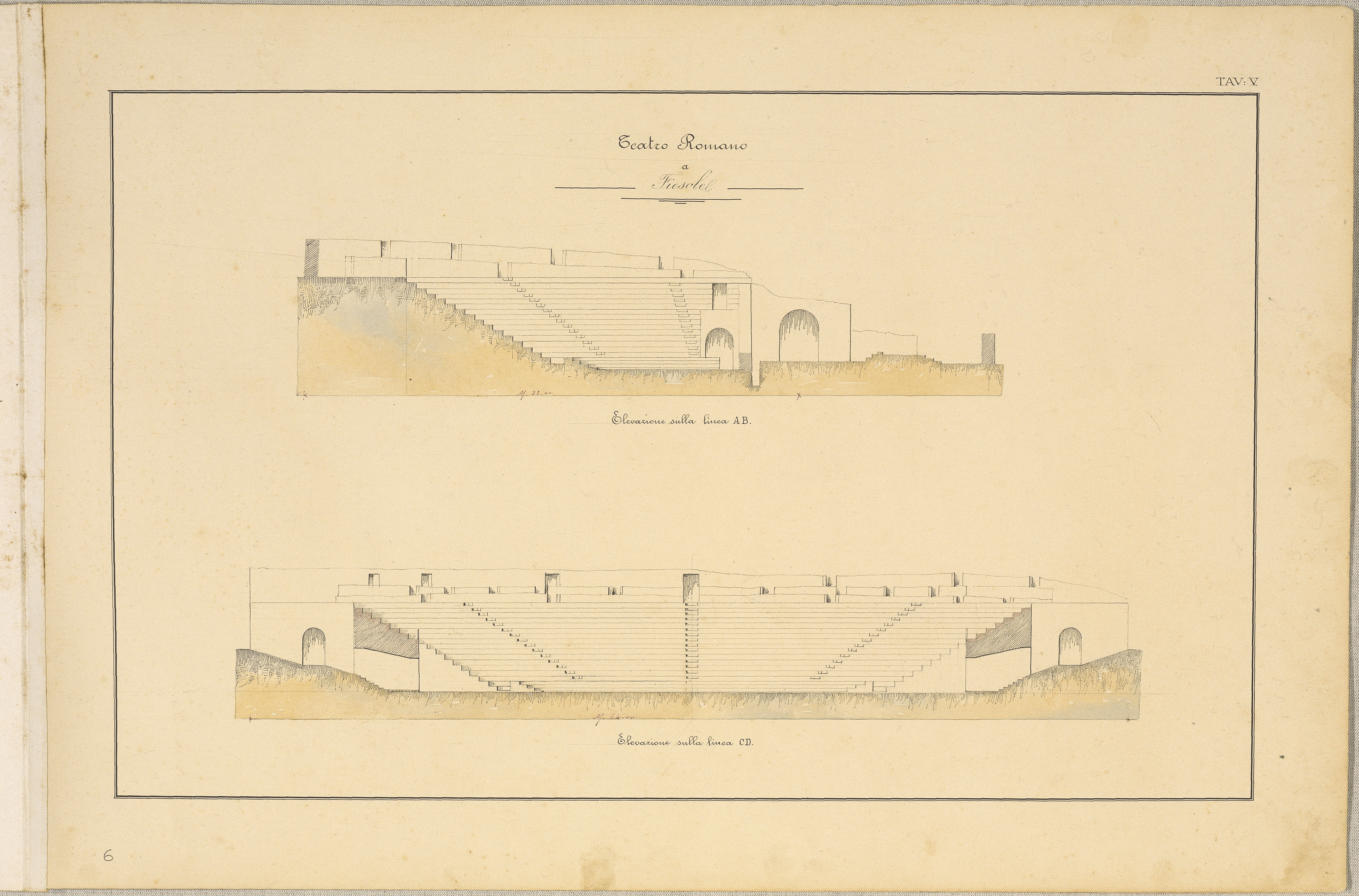

Maiorfi ebbe un ruolo centrale anche nella valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Incaricato nel 1873 dalla Giunta di sovrintendere agli scavi, entrò nel 1877 a far parte della Commissione appositamente istituita dal Comune. Raccolse disegni, piante e annotazioni tecniche in una Descrizione illustrata dei monumenti fiesolani ritrovati (1895), pubblicata postuma a Firenze nel 1912: un’opera a metà tra catalogo tecnico e guida culturale, rimasta uno strumento prezioso per gli studi successivi (Fig. 2). Si occupò inoltre della prima sistemazione dei reperti provenienti dall’area archeologica nel museo allestito nel Palazzo Pretorio, inaugurato il 12 maggio 1878.

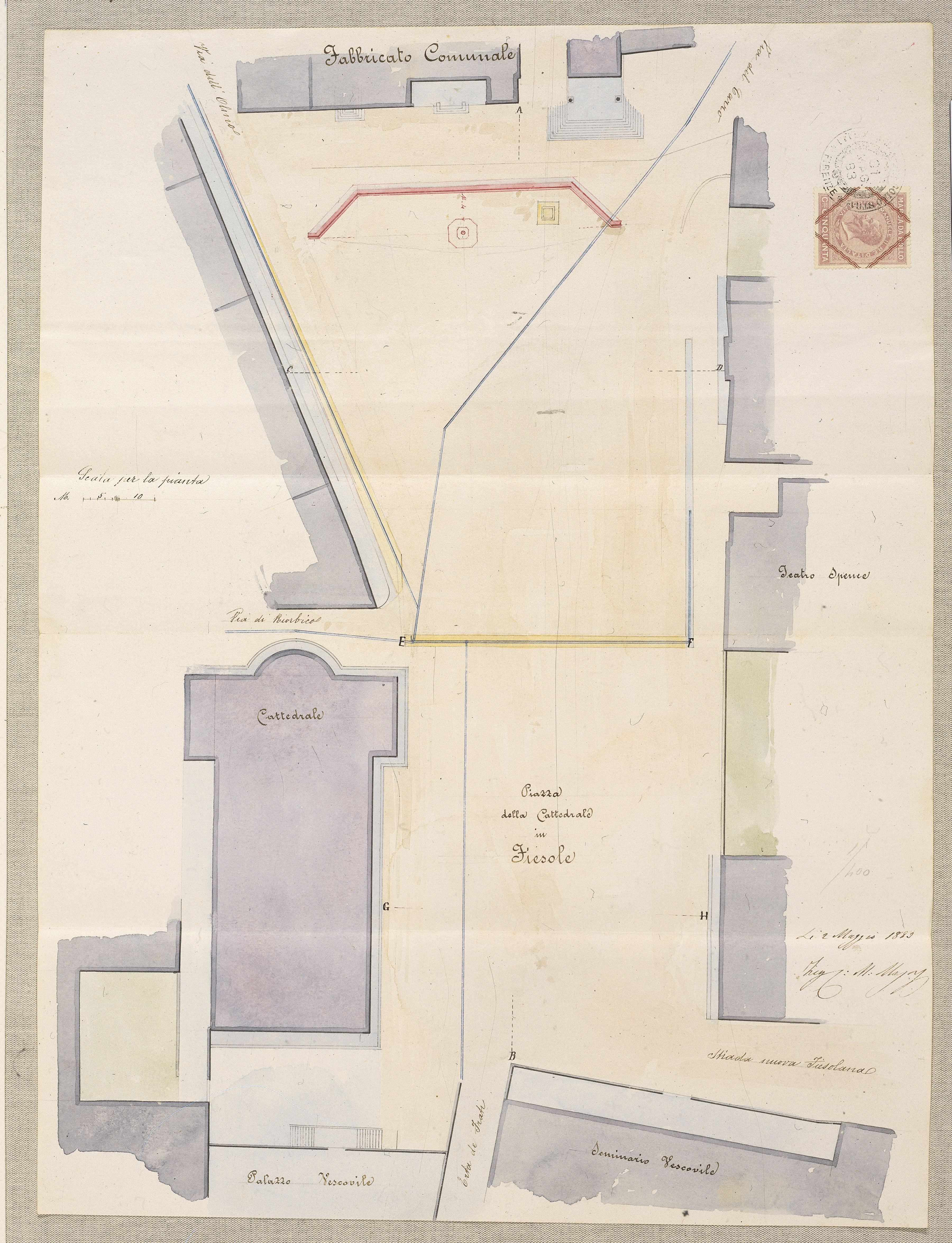

Nel 1883 predispose un nuovo progetto per la sistemazione del cuore simbolico della città: l’odierna piazza Mino (Fig. 3). Il disegno prevedeva uno spazio articolato su due livelli, separati da un muro e collegati lateralmente da due scalinate: un’area rialzata, con terrazza, davanti al municipio e alla chiesa di Santa Maria Primerana; e una più bassa, con il grande spiazzo aperto fino alla cattedrale.

Nel corso di trent’anni di servizio (1862-1893), Michelangelo Maiorfi realizzò numerosi interventi pubblici contribuendo in modo determinante alla modernizzazione di Fiesole. Pur talvolta vincolata da risorse limitate, la sua azione ha lasciato un’impronta profonda nella forma e nella memoria del territorio.

Archeologia e memoria urbana

L’interesse di Michelangelo Maiorfi per le antichità di Fiesole emerge con chiarezza dalla documentazione conservata presso l’Archivio Comunale. Oltre alle relazioni tecniche e ai rilievi progettuali, vi si trovano numerosi schizzi, appunti e riproduzioni di monumenti e reperti rinvenuti nel corso degli scavi urbani da lui diretti o supervisionati.

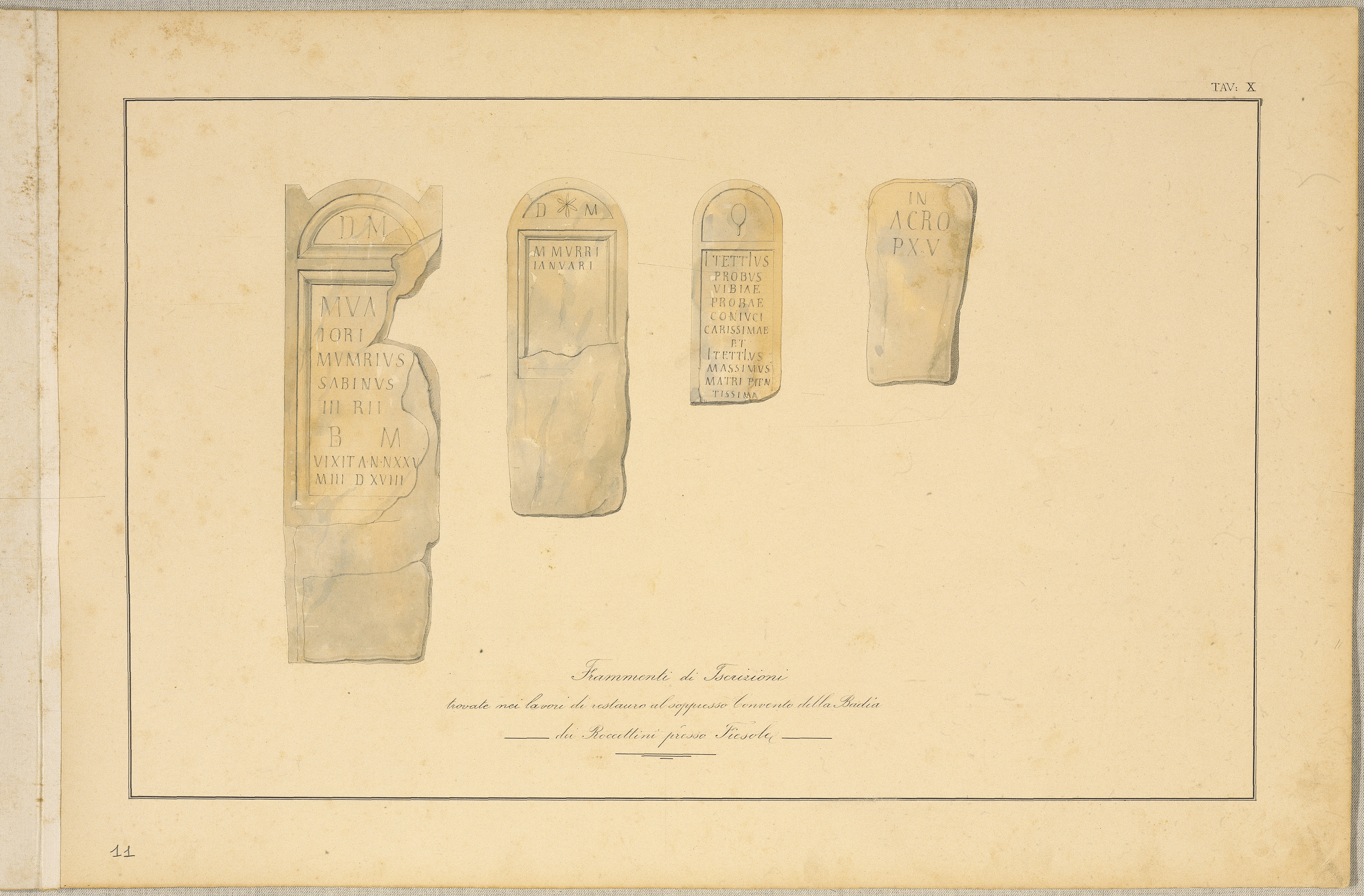

In alcuni casi si tratta di disegni schematici – come per le sepolture “barbariche” scoperte nella vecchia Piazza Umberto I (oggi Piazza Garibaldi) – ma non mancano esempi di grande accuratezza grafica e sensibilità antiquaria. Particolarmente significativo è il gruppo di quattro stele funerarie romane in pietra serena, databili al II secolo d.C., rinvenute durante i lavori di rifacimento del pavimento della Badia fiesolana. Le epigrafi, già esposte nel museo civico fin dalla sua apertura nel 1878, furono rilevate da Maiorfi con precisione millimetrica e riprodotte ad acquarello con straordinaria cura del dettaglio (Fig. 4).

Questi materiali testimoniano l’esistenza di una necropoli di epoca imperiale, probabilmente collocata lungo un tracciato viario di accesso alla città, oggi non più identificabile con certezza. Ma oltre al loro valore archeologico, i documenti d’archivio restituiscono il profilo di un tecnico attento, profondamente consapevole del significato culturale del paesaggio che stava contribuendo a ridefinire. Maiorfi non si limitò infatti a documentare l’antico: lo integrò nel progetto urbano, conferendo alla memoria storica un ruolo attivo nella costruzione della città moderna. La sua figura incarna un’idea di città in cui passato e futuro dialogano, e in cui il patrimonio diventa strumento di identità e progettazione civile.

Proprio all’attività di Michelangelo Maiorfi è dedicata la mostra inaugurata lo scorso 17 maggio presso il Museo Civico Archeologico, dal titolo “Michelangelo Maiorfi (1862–1893): progettare il futuro riscoprendo l’antico”. Attraverso disegni, piante, documenti e materiali d’archivio, l’esposizione restituisce il profilo di un tecnico colto e visionario, che ha saputo fondere la progettazione urbana con la riscoperta del patrimonio archeologico. La mostra è visitabile fino al 26 aprile 2026.

Valentina Cappellini

Immagini

Fig. 1: Palazzo della Borza, Firenze (foto dell'autrice)

Fig. 2: Profilo e prospetto del Teatro romano di Fiesole,1895 (B.C.F., Raccolta dei disegni di tutti i monumenti ritrovati negli scavi a Fiesole, tav. 5)

Fig. 3: Progetto per la sistemazione dell’attuale Piazza Mino,1883 (A.C.F., Postunitario, IV. Carteggio degli affari, 24)

Fig. 4: Stele funerarie romane rinvenute negli scavi della Badia fiesolana, 1895 (Raccolta dei disegni di tutti i monumenti ritrovati negli scavi a Fiesole, tav. 10)

Bibliografia

M. Maiorfi, Descrizione dei ruderi monumentali ritrovati negli scavi di Fiesole, Firenze, Tipografia Barbèra, 1912

C. Cresti-L. Zangheri, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento, Firenze, UNIEDIT, 1978, pp. 134-135.

E. Saltamerenda, Michelangelo Maiorfi: un’ingegnere comunale per Fiesole (1863-1893), Tesi di Laurea in Storia dell’Architettura, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1985-1986.

C. Cordoni, Maiorfi, Michelangelo (1823-1906), in Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Toscana, a cura di C. Ghelli-E. Insabato, Firenze, Edifir, 2007, p. 233.