Per un profilo delle Baccanti nella drammaturgia e nell’arte greca

«Andate, andate Baccanti, orgoglio del Tmolo dai fiumi dorati! Cantate Dioniso al suono profondo dei timpani, celebrate con inni di gioia il dio della gioia, tra voci e clamori di Frigia, quando il flauto sacro diffonde sonoro le sacre melodie».

Questo breve passaggio del coro, in dialogo con Dioniso, apre la rappresentazione de Le Baccanti, uno fra i più importanti capolavori dell’antica drammaturgia greca. Il testo della tragedia reca la firma di Euripide, storicamente considerato il più celebre tragediografo dell’Atene classica, al fianco di Eschilo e Sofocle. L’opera in questione fu scritta probabilmente fra il 407 e il 406 a.C., andando poi in scena per la prima volta, sempre ad Atene, nell’anno 405 a.C. Il titolo stesso di questo dramma concentra l’attenzione sulla figura delle Baccanti (fig. 1) – in greco Βάκχαι, Bákchai –, seguaci di Dioniso e artefici della sua vendetta contro il re di Tebe, Penteo. Questi, secondo il mito, si era infatti macchiato di una grave colpa agli occhi del giovane figlio di Zeus, rifiutandosi di riconoscere la sua natura divina e cacciandolo dalla città natale di sua madre, Semele.

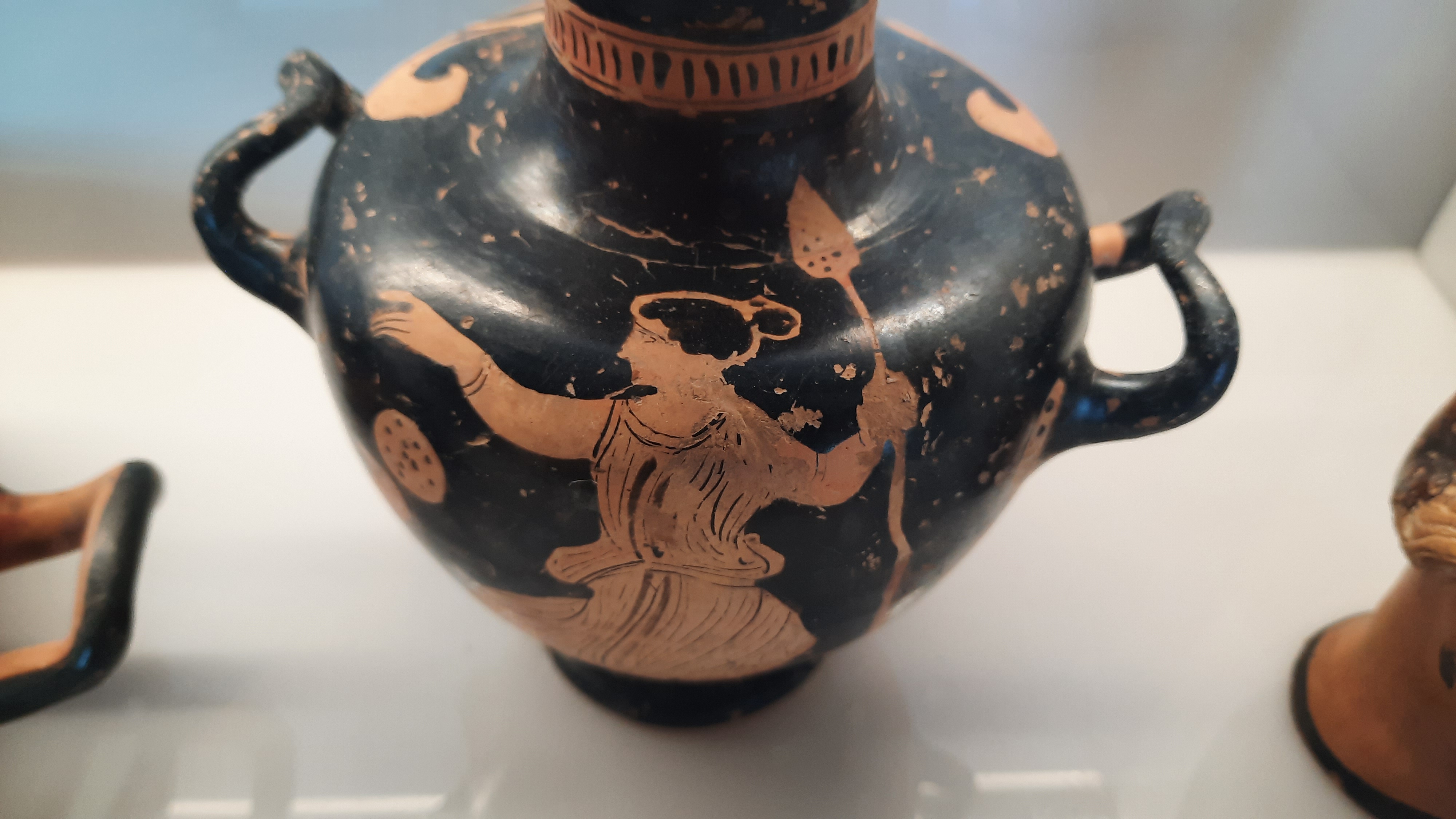

L’empietà di Penteo non si era tuttavia limitata al rinnegamento di Dioniso. Oltre ad aver cacciato il giovane dio straniero e il suo culto misterico da Tebe, il sovrano aveva addirittura fatto arrestare e imprigionare le sue Baccanti, giudicate colpevoli di atti sfrenati e selvaggi, che mal si adeguavano ai dettami del vivere in comunità (tipici della polis greca). La natura delle Baccanti, abilmente narrata dai versi di Euripide, è ben espressa anche dalle manifestazioni dell’arte antica, che più spesso raffigura queste donne vestite di una nebride (pelle di animale), con il capo cinto di edera e con in pugno un lungo tirso (ossia un bastone sormontato da una pigna), mentre si abbandonano a danze sfrenate o ancora si scontrano con i Satiri, gli animaleschi compagni di Dioniso, costantemente infiammati dal desiderio delle giovani donne (fig. 2).

Nonostante la cattura delle Baccanti, Dioniso – che fra gli dèi greci era considerato il “liberatore” per eccellenza – aveva fatto in modo che le sue devote fuggissero dalle loro celle, sottraendosi così al controllo del re. Era stato il servo stesso di Penteo a riferire sgomento al sovrano della loro inspiegabile liberazione: «le Baccanti da te incarcerate, che avevi rastrellato e chiuso nelle galere pubbliche, sono sparite: libere balzano di macchia in macchia, invocando il dio Bromio. I ceppi dei piedi si sono disserrati da soli, le chiavi hanno girato da sole nelle porte. Da quando quest'individuo [cioè Dioniso] è a Tebe, i prodigi si moltiplicano».

Di lì a poco, un messo era giunto a sua volta alla corte di Penteo, per informarlo che le Baccanti erano state avvisate sul monte Citerone, al confine fra la Beozia e l’Attica, dove le greggi dei Tebani si trovavano al pascolo. Le donne, possedute dal dio, avevano ormai del tutto abbandonato il loro ruolo di spose, madri e custodi del focolare domestico, diventando un tutt’uno con la natura selvaggia del luogo e compiendo prodigi non dissimili da quelli di Dioniso: «alcune, tenendo tra le braccia un cerbiatto o dei lupacchiotti selvaggi, gli offrivano il dolce latte: erano da poco madri, avevano abbandonato i figli, e le mammelle erano ancora turgide; altre si inghirlandavano con corone di edera, di quercia, di smilace fiorita. Una di esse, afferrato il tirso, lo batté sulla pietra e subito eruppe una fresca sorgente d'acqua; un'altra piantò il bastone per terra e di là il dio fece sgorgare una polla di vino. Le Baccanti, prese dal desiderio della candida bevanda, grattavano il suolo con la punta delle dita e zampillavano fiotti di latte; rivoli di miele squisito stillavano dai tirsi avvolti di edera».

Ma la possessione del dio non si limitava a questo genere di prodigi. Quando infatti le Baccanti si erano accorte del bestiame al pascolo, erano state prese da un furore incontrollato e si erano scagliate sugli animali inermi, facendoli a pezzi a mani nude e divorando le loro carni ancora crude: «Interi fianchi, zampe dai bifidi zoccoli venivano scagliate qua e là: pezzi di carne sanguinolenta, tra i rami, lasciavano cadere rosse gocce sotto gli abeti. E i tori, prima violenti, i tori, che hanno la rabbia nelle corna, si abbattevano al suolo, trascinati da torme di donne. Li spolparono sino alle ossa, più veloci, oh re, di un battito delle tue ciglia!». L’uso rituale di fare a pezzi le vittime ancora vive (in greco σπαραγμός, sparagmós) e di cibarsi della loro carne cruda (omofagia) appare come una caratteristica ricorrente del culto dionisiaco, al punto che, secondo la mitologia orfica, lo stesso Dioniso bambino, tramutatosi in un giovane toro, sarebbe stato fatto a pezzi e divorato dai Titani, su istigazione dell’invidiosa matrigna Hera.

Incredulo di fronte ai racconti del messo, Penteo, su suggerimento di Dioniso, aveva deciso allora di andare di persona sul Citerone, per vedere con i propri occhi i prodigi che tutti attribuivano alle Baccanti; tuttavia, per non destare sospetti e rischiare di essere scoperto, il giovane dio aveva suggerito al re di travestirsi da donna. Anche questo aspetto non può essere ritenuto casuale, dal momento che proprio Dioniso era considerato dagli antichi greci il maestro del travestimento e delle trasformazioni, e per tale ragione venerato come il nume tutelare dei teatri e degli attori (fig. 3).

L’incredulità di Penteo avrebbe segnato di lì a poco la sua tragica fine. Scoperto dalle Baccanti, il sovrano di Tebe aveva infatti tentato di rifugiarsi sulla cima di un albero, che le donne invasate, tuttavia, erano riuscite a sradicare a mani nude con la loro forza sovrumana. Caduto a terra, Penteo si era ritrovato faccia a faccia con sua madre, la regina Agave, anch’essa posseduta da Dioniso e divenuta sua seguace. Invano il povero re aveva tentato di farsi riconoscere, supplicando la donna di risparmiarlo: «Con la bava alla bocca, roteando le pupille stravolte, incapace di recuperare la ragione - il dio la possedeva - Agave non ascolta suo figlio. Agguanta il braccio sinistro di quell'infelice, gli pianta un piede contro le costole, e tirando, gli asporta una spalla, non per forza propria: il dio le aveva infuso nelle mani tutto quel vigore. E Inò completa l'opera dall'altro fianco, gli squarta le carni; gli si buttano addosso Autonoe e la massa delle Baccanti» (fig. 4). Solo dopo la morte di Penteo, la regina Agave aveva recuperato il senno, realizzando con orrore che quello che aveva appena fatto a pezzi con le sue stesse mani, scambiandolo per un animale feroce, era in realtà il suo stesso figlio.

La tragedia si chiudeva infine con l’apparizione di Dioniso, che, calandosi ex machina sulla scena, spiegava ad Agave il motivo per cui si era servito di lei nel compimento di quell’orribile atto: «[Penteo] ha peccato, accecato da un furore geloso, contro un dio benevolo: si è spinto a gettarmi in catene, a rovesciare ingiurie su me. Perciò è morto per mano di chi mai avrebbe dovuto farlo». Questo finale sembra lasciare spazio a un dilemma legato al concetto stesso di libertà, intesa non solo come rottura con la società e con i suoi ruoli tradizionali, ma anche come capacità di auto-determinazione: se infatti è pur vero che la condizione della Baccante si traduceva per la donna in una “liberazione” dagli schemi (e quindi dai vincoli) di una comunità di natura ancora fortemente patriarcale, è pur vero che la comunione con Dioniso portava a un fenomeno di possessione divina, la quale, in taluni casi, spersonalizzava la donna stessa, annullando la sua volontà e rendendola di fatto uno strumento inconsapevole nelle mani della divinità.

Francesco Tanganelli

Immagini

Fig. 1: Baccante con timpano. Dettaglio da una parete di sarcofago in marmo con scena di corteo dionisiaco, III secolo d.C. Fiesole, Museo Civico Archeologico (Collezione Albites).

Fig. 2: Cratere attico a colonnette con Dioniso fra Baccanti e Satiro, circa 510 a.C. Fiesole, Museo Civico Archeologico (Collezione Costantini).

Fig. 3: Dioniso con pantera. Dettaglio di un pannello decorativo in marmo dal Teatro romano di Fiesole, I secolo d.C. Fiesole, Museo Civico Archeologico.

Fig. 4: La morte di Penteo per mano delle Baccanti. Dettaglio di un affresco dalla Casa dei Vettii di Pompei, I secolo d.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale (fonte: Wikimedia Commons, public domain).

Bibliografia

F. Berti, C. Gasparri (a cura di), Dionysos: mito e mistero (catalogo della mostra), Bologna 1989.

W. Burkert, Origini selvagge: sacrificio e mito nella Grecia arcaica, Bari-Roma 1991.

H. Jeanmaire, Dioniso: religione e cultura in Grecia, Torino 1975.

Sitografia

Una traduzione integrale dell’opera di Euripide in italiano è disponibile online all’indirizzo: https://www.miti3000.it/mito/biblio/euripide/baccanti.htm.