Tra XI e XII secolo, la lotta per l’egemonia in Tuscia tra Firenze, Fiesole e i conti Guidi segnò una svolta decisiva nel panorama politico dell’Italia centro-settentrionale

Tra la fine XI e l’inizio del XII secolo, il panorama politico della penisola era attraversato da profonde trasformazioni. I contatti tra gli attori italici e la corte imperiale, ormai fortemente legata al mondo germanico, si stavano facendo sempre più rari. Il soggetto politico più importante a sud delle Alpi, il composito principato di Matilde di Canossa – da tempo in appoggio alla Chiesa di Roma –, si stava rendendo sempre più autonomo dall’impero. In Tuscia i conti Guidi rappresentavano, insieme ai loro sottoposti e alleati, il principale attore nel sistema di relazioni canusino. A loro facevano riferimento, infatti, famiglie signorili delle campagne in Tuscia e Romagna, entità ecclesiastiche come i Vallombrosani e, in particolare, le città di Firenze, Fiesole, Pistoia, Faenza, oltre ad altri soggetti minori nei comitati di Siena e di Arezzo. Il potere della famiglia, sempre più legata a Matilde, sembrava destinato a crescere: ormai definitivamente senza eredi, la Gran Contessa stava preparando il campo per la sua successione, e Guido V dei Guidi era pronto a raccogliere la sua eredità politica in Tuscia.

Questa centralità, tuttavia, attirò opposizioni. Già nei primissimi anni del XII secolo si formarono nuclei contrari all’egemonia guidinga. In Emilia si mosse Arduino da Palude, fedele vassallo di Matilde, capace di costruire consenso in suo favore presso l’ambiente più vicino alla marchesa e di collegarsi ad attori toscani, come i conti Alberti di Prato e alcuni settori delle élites fiorentine. La convergenza di queste forze diede vita a un fronte anti-guidingo transappenninico, saldo nel mettere in discussione l’eredità politica e simbolica dei Guidi. A rendere più fragile la posizione dei conti concorsero l’elezione a vescovo di Firenze di Goffredo degli Alberti e l’estinzione della dinastia dei conti Cadolingi, che aprì una dura contesa per i loro beni. Entrambi gli eventi si verificarono nel 1113, due anni prima della morte di Matilde, dopo la quale il livello dello scontro aumentò. I Guidi continuavano sì a porsi come mediatori privilegiati dell’impero in Tuscia, ma la loro posizione si erodeva progressivamente.

Già a partire dal 1107, fra i Fiorentini si potevano individuare due insiemi, uno tradizionalmente legato ai Guidi, l’altro a loro contrapposto. Questi operarono militarmente attaccando vicendevolmente i castelli della parte avversa. Nel 1119, un gruppo di fiorentini vicini agli Alberti e ad Arduino da Palude assalì il castello di Montecascioli, dove risiedeva il margravio imperiale Raboto che perse la vita. Da quel momento, il rapporto tra Firenze e l’impero – e i Guidi – sembra interrompersi per almeno una generazione.

Da circa un secolo, vari soggetti erano attivi sia nella società fiesolana sia in quella fiorentina; talvolta, ad esempio, i due episcopi si erano serviti degli stessi esperti di legge o degli stessi vassalli. L’indirizzo politico delle due città, infatti, era da tempo lo stesso, dettato dai Guidi e dai Canossa. Il primo ventennio del XII secolo evidenziò le divisioni interne a Firenze, dal 1113 ormai in chiara opposizione alla famiglia comitale e ai suoi uomini che, in città, continuavano a risiedere. Fiesole, al contrario, era rimasta salda nella sua relazione con i Guidi.

Lo scontro decisivo maturò nei primi anni Venti. Le cronache, che celano il contesto storico, raccontano però la lunga guerra che oppose Firenze a Fiesole, individuando nelle motivazioni commerciali la principale leva che spinse i Fiorentini a muoversi contro la città sul monte, protetta da mura che si dicevano fatte dai giganti.

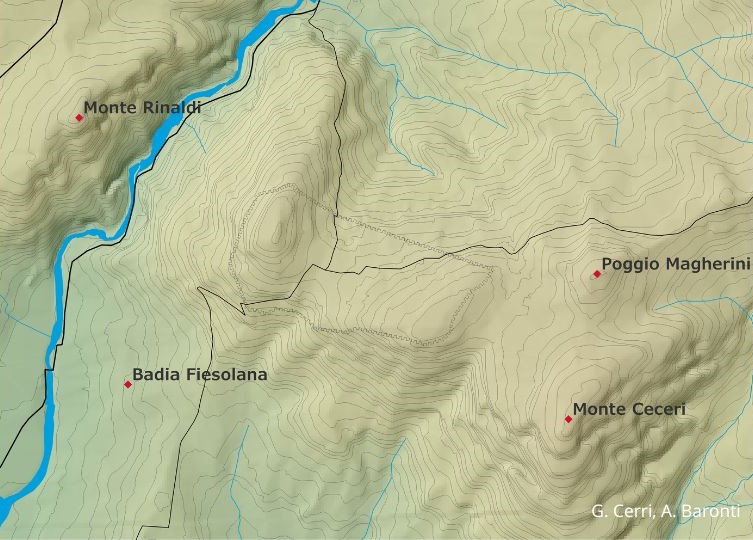

Tra il 1123 e il 1125, ogni estate, l’esercito fiorentino raggiunse le alture prossime a Fiesole con l’intento di assediare la città. Nel primo anno venne costruito un accampamento sul monte Ceceri, ma gli scontri che ne derivarono non permisero ai Fiorentini di ottenere un successo soddisfacente. Il secondo anno preferirono stabilirsi sul più basso poggio Magherini. Nel 1124, erano giunti a Fiesole dei rinforzi, probabilmente inviati dal conte Guido V che stava combattendo in Romagna, con i quali i cittadini assalirono di notte l’accampamento fiorentino. Dopo una fase iniziale della battaglia nella quale i Fiesolani catturarono anche un console avversario, i Fiorentini riuscirono a organizzare le difese e a respingere l’incursione. Anche nel secondo anno di guerra gli scontri si conclusero con un sostanziale pareggio.

Nel 1125 il contesto politico era mutato. Guido V aveva perso la vita l’anno precedente. Nel maggio, anche il massimo avversario di Firenze, l’imperatore Enrico V, era morto. Quando si trattò di muovere nuovamente contro Fiesole, dunque, i Fiorentini fecero le cose in grande, decisi a risolvere la questione una volta per tutte con la città ora rivale, ma che a lungo ne era stata sorella. L’esercito costruì accampamenti in quattro posizioni: monte Ceceri, poggio Magherini, presso la Badia Fiesolana e sul monte Rinaldi. La strategia era chiara: impedire l’arrivo di eventuali rinforzi e viveri come accaduto l’anno precedente tramite il controllo delle vie di comunicazione. A metà settembre del 1125, dopo un assedio quasi completo durato mesi, i Fiorentini sferrarono l’attacco decisivo. Senza più alleati forti in grado di intervenire, i Fiesolani scelsero di accettare la concordia stabilita dal loro vescovo con i nemici. Le costruzioni della città vennero rase al suolo eccetto il palazzo vescovile e le mura furono parzialmente distrutte.

La presa di Fiesole ebbe importanti ripercussioni, non solo per la cittadinanza. Il ruolo organico della città che domina la valle dell’Arno in un sistema politico più ampio divenne manifesto proprio a partire dalla sua caduta. Il controllo sulla città di Fiesole e sulle terre circostanti, infatti, permise una rapida evoluzione in termini economici, politici e militari di Firenze. Il forte legame tra la città protetta da mura ciclopiche e i Guidi proseguì, sottotraccia, ancora per anni. Fra gli anni sessanta e settanta del XII secolo, il presule fiesolano e i conti cercarono di liberare dall’egemonia fiorentina l’episcopato, trasferendo la sede vescovile in una zona sicura della diocesi, sotto il controllo guidingo, presso Figline. Nel 1173, tuttavia, i Fiorentini distrussero fini alle fondamenta il cantiere della cattedrale mettendo fine a ogni aspirazione di autonomia fiesolana

Giulio Cerri

Immagini:

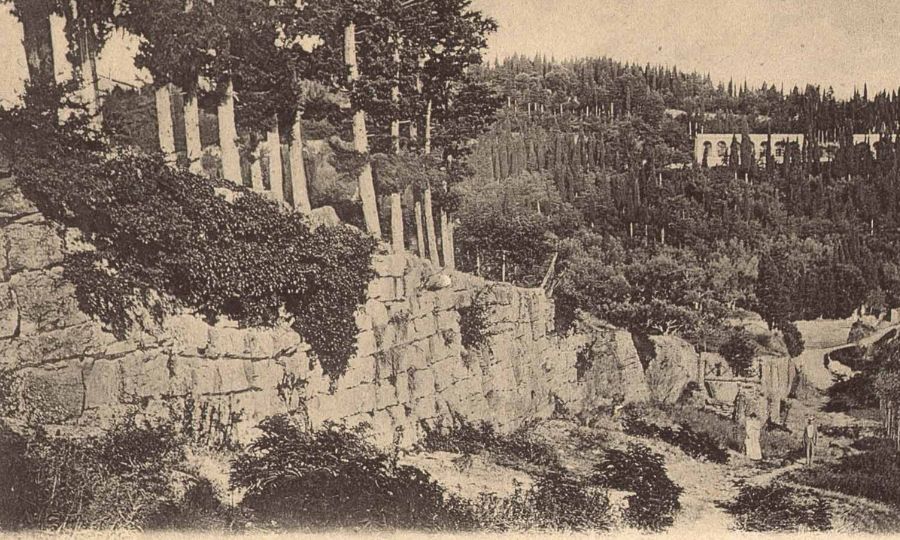

Figura 1 - Le mura etrusche in via delle Mura Etrusche, Cartolina, ACF C168

Figura 2 - Postazioni degli assedi dei Fiorentini, mappa realizzata da G. Cerri, A. Baronti

Figura 3 - Le mura etrusche oggi, tratto settentrionale in via delle Mura Etrusche

Bibliografia:

G. Cerri, L’impero in città. Relazioni politiche nella Tuscia orientale (secoli XI – XII), Tesi di dottorato, Università di Roma Tre.

G. Cerri, Il consenso nella rete dei vassalli matildici. Una rilettura politica dal caso toscano, in Reticolarità e dimensione istituzionale (secc. IX-XIII), Atti delle Settimane internazionale della Mendola (Brescia, 7-9 settembre 2023), in corso di stampa.

R. Davidsohn, Storia di Firenze, 8 Voll., Firenze, Sansoni, 1956-1968.

E. Faini, Firenze nell’età romanica (1000-1211). L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio, Firenze, Leo S. Olschki, 2010.

P. Santini, Studi sull’antica costituzione del Comune di Firenze, Roma, Multigrafica, 1972.